Comme cela fait un petit moment que vous naviguez avec nous, au moins virtuellement, il nous a semblé opportun de vous exposer plus en détail à quoi ressemble notre voilier, dans quel univers nous évoluons tous les jours depuis notre départ.

Le bateau

On vous l’a déjà dit : Kousk Eol est un Centurion 45 s des chantiers Wauquiez, réputés pour leurs bateaux solides et rapides. Il n’y a pas tant de chantiers construisant des voiliers pour des programmes « Blue water1 » en France. C’était une des raisons de notre choix.

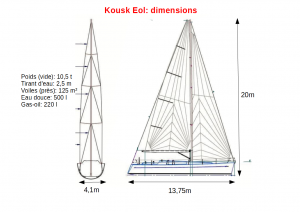

Kousk Eol fait presque quatorze mètres de long, pour un peu plus de quatre mètres à l’embelle2. Le haut du mât culmine à vingt mètres au-dessus de l’eau : bien assez haut quand il s’agit d’y grimper !

Sa quille en plomb de quatre tonnes plonge à deux mètres cinquante.

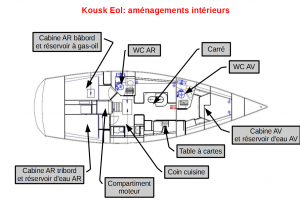

Il comporte trois cabines : une à l’avant, spacieuse mais pouvant être inconfortable lorsque la mer secoue un peu fort, et deux à l’arrière, plus petites mais où il est plus facile de se caler. Le carré est volumineux et lumineux. Sa banquette tient parfois lieu de couchette d’appoint.

La grande table à carte, dans le carré, sert souvent d’extension à ce dernier, avec ses deux sièges se faisant vis-à-vis. Le coin cuisine est juste à tribord en descendant du cockpit : pratique pour se débarrasser des épluchures ! Deux cabinets de toilette complètent le confort à bord. Les batteries, trois de cent soixante ampères-heure pour les servitudes et une de quatre-vingts pour le moteur, sont sous le plancher, au pied de la descente.

Tous les instruments nécessaires à la navigation sont regroupés autour de la table à carte : ordinateur de navigation avec cartographie électronique, VHF fixe et portable, téléphone Iridium, indicateur de charge des batteries, baromètre, écho-sondeur, radar, tableau électrique…

Les différents capteurs (vitesse du bateau et direction, vitesse du vent et direction, profondeur, position…) sont connectés à l’ordinateur, pour donner une vue d’ensemble, synthétique, de l’environnement de navigation, sans avoir à sortir. L’ordinateur de navigation ne sert qu’à cet effet : son rôle est critique et il est hors de question de faire une erreur en installant un « mauvais » programme, ou en effaçant malencontreusement un fichier. C’est un ordinateur de type tablette : le clavier est, pour la fonction de ce PC, inutile et prend de la place. Il n’est jamais connecté à Internet pour éviter des mises à jour non contrôlées ou la contamination par des virus : nous n’avons pas nécessairement besoin de la dernière version des logiciels, mais d’un environnement qui fait ce qu’on lui demande, sans faillir. Nous nous méfions particulièrement des équipiers qui nous soutiennent : « Oui mais moi je m’y connais bien en PCs ! ».

C’est pour cela que sur la table à carte se trouve aussi l’ordinateur à tout faire : regarder un film, ranger les photos, rédiger le blog, préparer des emails, accéder à Internet lors des escales…

Il est parfois un peu compliqué de gérer les recharges des batteries des différents équipements électroniques emportés à bord (téléphones, appareils photo, tablettes…). La règle est : seulement de jour quand le soleil éclaire bien les panneaux !

La cuisine est composée d’un réchaud à deux feux et d’un four, sur cardans, d’un conservateur, d’un évier double avec eau douce et eau de mer, et de placards pour la vaisselle et les produits courants (condiments, café, thé, sucre, paquets de pâtes entamés…). Le petit frigo sous le plan de travail est utilisé comme rangement : en effet, le froid a tendance à s’échapper lorsque la porte est ouverte, sollicitant plus que de raison les batteries pour maintenir une basse température. Le conservateur, bac isolé à ouverture sur le dessus, ne pose pas ce problème.

Différents équipets permettent de stocker la nourriture. Deux emplacements sous le plancher sont réservés aux boissons diverses. Kousk Eol est même pourvu d’un dessalinisateur pouvant produire une cinquantaine de litres par heure, permettant ainsi d’être quasi autonome en eau douce.

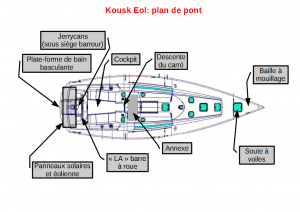

À l’extérieur, le cockpit est le lieu de vie pour peu que le soleil ne cogne pas trop fort, ou que les grains se fassent discrets. La banquette sous le vent est la plus prisée : avec un coussin, on arrive à se caler confortablement à la gîte. Le poste de barre est très agréable, avec une barre à roue immense, très douce et précise.

Un portique, que nous avions installé avant de partir, supporte les panneaux solaires et l’éolienne, et accessoirement, procure de l’ombre au barreur quand le soleil est au zénith. Il sécurise aussi certaines opérations essentielles.

Le cockpit est équipé de huit winchs3: six pour les écoutes et deux pour les drisses et bosses de ris, dont un électrique, très pratique quand il faut monter en tête de mât. Abondance ne nuit pas : l’ancien propriétaire avait les moyens. Et du goût : les winchs sont des Andersen, tout en inox, inusables : la Rolls en a matière.

Quand ils ne sont pas utilisés, le spi et le Code D sont rangés dans la soute à voile, juste à l’arrière de la baille à mouillage où se trouvent l’ancre principale ainsi qu’une ancre de secours en alu (la Fortress), avec la chaîne et le câblot. La soute à voile assure aussi un rôle de crash-box : en cas de choc frontal, la cloison de la soute est étanche et protège le reste du bateau des entrées d’eau. Les deux voiles d’avant courantes sont le génois et la trinquette, montés toutes les deux sur enrouleur. La grand-voile est équipée de trois bandes de ris, dont les bosses sont rapportées au cockpit. L’annexe est dégonflée, roulée et sécurisée sur le roof, devant la descente, endroit où elle gêne le moins quand elle n’est pas à l’eau. Son moteur est fixé sur le balcon arrière. Les jerrycans de gas-oil (environ cent litres) et d’essence pour le moteur de l’annexe (vingt-cinq litres) sont rangés sous le siège du barreur. En Patagonie, nous avions des jerrycans supplémentaires amarrés le long des filières tribord.

Quatre grands coffres finissent d’équiper le cockpit : sous les banquettes, à bâbord celui des affaires pouvant être humides (bouts, équipement de plongée, de nettoyage, réserves d’eau douce…), à tribord le reste (taud, chaussures, réserve de bouteilles de gaz…). Et à l’arrière, sur bâbord se trouvent les bouteilles de gaz en utilisation, sur tribord les amarres et les pare-battages.

Pour les manœuvres de port ou de mouillage, ou encore en cas d’anémie du vent, Kousk Eol peut être propulsé par un moteur diesel Volvo de cinquante-cinq chevaux, avec hélice repliable pour limiter la traînée.

Vous vous y retrouvez ? Mais maintenant, comment nous organisons nous dans cet espace ?

La vie à bord

Nous occupons évidemment chacun une cabine, seul lieu réellement privatif sur Kousk Eol, où chacun de nous a le privilège de pouvoir peaufiner le chaos qu’il préfère.

La journée type débute par un café ou un thé vers six heures et demie, avec le lever du jour4 : c’est la fin du dernier quart de nuit. Les occupations passent ensuite de la lecture aux mots croisés, ou à une petite sieste suivie du visionnage d’un film, voire à une séance rêverie dehors à l’abri du taud. À effectuer les dernières petites réparations. À nettoyer le pont des poissons-volants échoués durant la nuit (voire des calmars plus au sud). À régler la ligne de pêche. À préparer le repas. À faire la vaisselle. À effectuer les manœuvres indispensables pour garder ou améliorer la vitesse ou le cap du voilier. À trouver ce qui tape régulièrement dans le gréement ou pourquoi de temps en temps la pompe de cale se déclenche. À vérifier la progression sur la carte de l’ordinateur de navigation. À se demander quand on va se décider à manger la boite de confit de canard. À guetter le rayon vert. Et aussi bien sûr à écrire ce blog.

De jour, la surveillance du bateau et du cap se fait naturellement quand nous ne sommes que tous les deux à bord, sans désigner formellement un responsable. Dans un voyage comme celui-ci, on ne passe pas sont temps à peaufiner les réglages du canot comme en régate, même si l’on surveille la vitesse, et s’il y a régulièrement des moments forts. Dans les alizés par exemple, une fois sur la bonne route, Kousk Eol peut filer avec le même réglage pendant plusieurs jours, à peu de choses près. Une certaine aptitude à la contemplation et une vie intérieure riche ne peuvent en aucun cas nuire…

Parmi les instants clef incontournables de ce nycthémère halophile en perpétuel renouvellement, qui fleure bon les embruns chargés du sel subtilement iodé arraché à l’infinitude des océans immensurables5: le repas de midi et l’apéro du soir. Nous essayons de maintenir un vrai repas, à peu près équilibré, en milieu de journée, qui est aussi un moment où nous nous retrouvons à faire la même activité ensembles. C’est aussi un peu le but de l’apéro, au coucher du soleil, pour un petit bilan informel sur la journée écoulée. Les règles sont strictes : une binouze, ou un verre de vin, ou un whisky ou un ti-punch. Un seul. Si, si. Avec, bien sûr, des petites merdes à grignoter. C’est un moment de convivialité important. Et le seul moment de la journée où nous nous autorisons une boisson alcoolisée. Cet apéro n’est pas systématique : si les conditions sont trop dures, nous reportons au jour d’après. Ou au suivant…

Pour le déjeuner, les plats des premiers jours après une escale sont composés autour du frais que nous avons pu trouver, viande et légumes. Aujourd’hui pour midi, par exemple, nous aurons une entrecôte de bœuf australien accompagnée de ses brocolis sur lit d’oignons déglacés. Non mais ! Puis on passe progressivement aux pâtes et conserves, agrémentées du poisson immanquablement pêché. Œufs, patates, chou, oignons durent suffisamment longtemps pour rehausser en général un peu nos recettes au long de nos traversées.

Après l’apéro et éventuellement quelque chose de plus consistant à ingurgiter, il faut se préparer pour la nuit. A deux, nous établissons deux quarts de cinq heures chacun, de vingt et une heures à deux heures, et de deux à sept heures. La veille est semi-active : nous ne sommes en général pas sur des routes maritimes, donc le trafic est quasi-inexistant, et de toutes les façons les épaves éventuelles sont invisibles de nuit. Nous faisons beaucoup plus attention près des côtes : les petits bateaux de pêcheurs ne respectent pas toujours la signalisation. Depuis que nous naviguons sur Kousk Eol, nous avons appris à réagir à tout changement de façon instinctive, même assoupis : la moindre perturbation (direction du vent, état de la mer) nous réveille sur le champ. Et donc les quarts se passent à somnoler, lire, boire une boisson chaude, vérifier sur l’ordinateur que nous sommes toujours sur la bonne route, vérifier qu’il n’y a pas un feu sur l’eau ou une cible AIS sur l’ordinateur, compter les étoiles filantes, essayer de reconnaître les constellations polluées par des myriades d’étoiles supplémentaires invisibles chez nous pour cause de ciel moins clair…

Évidemment, pour me contredire, cette nuit nous traversons un semblant de rail maritime entre l’Australie et l’Indonésie : le trafic est soutenu, et un ou deux cargos sont même sur des routes de collision avec Kousk Eol. Dans ce cas, même si votre manuel affirme qu’un voilier est privilégié par rapport à un bateau à moteur, et même si vous émettez votre position via l’AIS, vous avez peu de chance de faire dévier ces monstres de plus de deux cent cinquante mètres de long. Tout au plus aurez vous droit à un appel par la VHF: « Kousk Eol, Kousk Eol, what is your intention? ». Ben t’éviter, qu’est-ce que tu crois ? Les quarts se déroulent alors l’œil ouvert sur l’horizon et l’écran du PC de navigation, pour anticiper les manœuvres.

Mais qui le barre, ce voilier ? Là, il faut bien l’avouer, c’est le pilote automatique qui assure le gros du travail. Complètement durant les quarts de nuit, et partiellement durant la journée, selon que les conditions sont jugées intéressantes pour avoir du plaisir à reprendre la barre, ou que les batteries ont vraiment besoin d’être rechargées, par les panneaux solaires ou l’éolienne.

De nuit, nous essayons d’effectuer les manœuvres, lorsqu’il y en a, seul, pour laisser l’autre dormir : prise de ris, virement de bord, empannage… Kousk Eol est physique, mais relativement facile à manœuvrer en sécurité, depuis le cockpit.

Voilà. Dorénavant, Kousk Eol n’a quasiment plus de secrets pour vous. Vous savez tout ou presque. Bien sûr, nous aurions pu nous étendre encore plus sur ce sujet. Mais après tout, rappelez-vous le dicton : il vaut mieux tout savoir qu’en savoir trop. Vous pourrez désormais parcourir d’un œil encore plus critique le ramassis de fadaises qui sont l’essence même de ce blog.

_____________

1– Les Anglo-saxons entre autre différencient strictement les bateaux capables de naviguer n’importe où autour du monde (Blue water) de ceux à utiliser pour des programmes moins ambitieux (Croisière ou course-croisière).

2– L’embelle est la partie la plus large du bateau, où se trouve le maitre-bau.

3– Oui, oui : je sais.

4– Nous ajustons l’heure du bord chaque fois que nous franchissons quinze degrés sur un parallèle : 360/24=15 degrés par heure. À l’arrivée dans un port, nous nous mettons évidemment à l’heure légale locale. Sinon, la référence est l’heure GMT (UTC).

5– Cas flagrant et intéressant de poussée de lyrisme pélagique, décelable par son côté abscons, constatée chez certains êtres un peu fragiles, en général au bout de plusieurs jours sans voir la terre ferme. Il n’y a pas de remède connu : les symptômes tendent à disparaître spontanément dès que le sujet recommence à côtoyer des individus sains.